Qualche tempo fa, chiacchierando con alcuni conoscenti online, mi venne detto:

“Il miele fatto in città? Con tutto l’inquinamento che c’è, mangerei miele e piombo!”.

In un primo momento avrei voluto dare ragione al mio interlocutore ma la verità era che… Non ne sapevo molto più di lui.

Come abbiamo parlato negli ultimi articoli, il miele può essere vettore di svariate sostanze. Esse possono essere benefiche per il nostro organismo oppure possono causare spiacevoli effetti collaterali.

Su questa linea di pensiero negli ultimi 30 anni il miele è stato oggetto di numerosi campionamenti ed esami approfonditi, così come tantissimi altri cibi che finiscono quotidianamente sulla nostra tavola.

LE VARIE FORME DI INQUINAMENTO

Sia i prodotti dell’alveare, quindi la cera, la propoli, il polline ed il miele, che le api stesse assorbono (e pure noi lo facciamo!) le numerose sostanze contaminanti presenti nel nostro ambiente.

Queste possono essere sia di origine antropica, vale a dire di cui l’uomo è responsabile, oppure naturale, come gli alcaloidi pirrolizidinici di cui abbiamo parlato in questa serie di articoli.

E’ giusto quindi monitorare costantemente queste sostanze, in modo da ridurre al minimo il rischio per la salute pubblica.

BIOINDICATORI AFFIDABILI?

Ce lo siamo già chiesto durante la serie dedicata alle api di Chernobyl: in quel caso vi abbiamo parlato della rilevazione di isotopi radioattivi nel miele a seguito sia del disastroso incidente in Ucraina che di altre disgrazie.

L’alveare può essere una “stazione di rilevamento per l’inquinamento”, per i seguenti motivi:

- l’ape vola e raccoglie particelle sospese nell’aria, grazie ai numerosissimi peli corporei;

- inoltre raccoglie nettare e polline dai fiori…

- e come dimenticarsi della melata?

- in più la cera assorbe sostanze in grado di sciogliersi nei grassi.

L’ape ci dà quindi due segnali precisi in merito allo stato di salute dell’ambiente in cui vive:

- la mortalità: quando si parla di esposizione acuta, ad esempio agli agrofarmaci;

- l’accumulazione dei residui sia nel corpo dell’animale che nei prodotti derivati: quando si ha esposizione ad agrofarmaci poco tossici o con altri inquinanti quali metalli pesanti e radionuclidi.

Inoltre ci sono anche delle caratteristiche prettamente biologiche che rendono l’ape molto adatta a questo scopo:

- il raggio di lavoro delle bottinatrici è ampio e permette di poter controllare una zona piuttosto estesa;

- l’ape si riproduce con facilità ed in grandi numeri;

- il suo ciclo di vita è abbastanza breve (30/40 giorni massimo) e quindi c’è un grande ricambio generazionale.

Le nostre arnie monitorano 7/7 per tenere sotto controllo tutta la situazione!

GLI STUDI ITALIANI

Da metà degli anni ‘80 in poi c’è stato un costante monitoraggio della presenza di agenti contaminanti nelle api e nei prodotti dell’alveare. Mi riferisco soprattutto agli agrofarmaci ed ai metalli pesanti.

Molti degli studi scientifici che ho letto nelle ultime settimane sono stati firmati da niente meno che dal compianto Giorgio Celli. E’ stato uno dei principali sostenitori del ruolo dell’ape come indicatore della salute ambientale in Italia.

Gli studi italiani hanno coperto la totalità dell’estensione geografica della nostra penisola: dalle zone alpine fino alla Sardegna post-mineraria; dai piedi dell’Etna, passando per la Capitale e finendo a Trieste.

La prassi più comune è stata quella di posizionare coppie di alveari in zone caratterizzate da livelli di urbanizzazione ed industrializzazione diversa, allo scopo di poter comparare i dati derivanti da aree considerate “più pulite” con quelli di aree potenzialmente “più contaminate”.

Generalmente venivano prelevati campioni di ogni prodotto dell’alveare più i corpi delle api morte, con una cadenza temporale precisa per poter controllare i livelli di accumulo delle sostanze ricercate.

Negli ultimi anni però la maggior parte delle ricerche si è concentrata attivamente sulla relazione tra miele e piombo.

IL NOSTRO AMICO PIOMBO

Se dico piombo, qual è la prima cosa a cui pensate? Se lo chiedeste a me, vi direi la benzina… Che è senza piombo, dopo il provvedimento europeo del 01 gennaio 2000. Questo significa che adesso non troviamo più tracce di piombo nell’atmosfera? Affatto!

Il piombo può essere il residuo di numerose attività industriali, minerarie, artigianali e così via. Assieme ai suoi amici metalli pesanti, il piombo non subisce degradazione nel tempo e viene costantemente reimmesso nel cicli fisico-biologici.

Questo significa che il piombo si accumula nell’ambiente ed anche nel nostro corpo. In altre parole, non ce ne liberiamo così facilmente.

Lo IARC, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, ha classificato il piombo come cancerogeno di classe 2A in quanto probabilmente cancerogeno per l’uomo. Questo significa che c’è solo un’evidenza limitata di cancerogenicità nell’uomo, ma ciò non significa che non sia pericoloso per la nostra salute.

Ad oggi sembra che una delle fonti di maggiore esposizione al piombo sia proprio il cibo.

I DANNI DA PIOMBO

Nel 2010 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso la sua opinione proprio sui possibili danni derivati dalla presenza del piombo negli alimenti.

Il sistema nervoso centrale è il target preferito del piombo: i danni maggiori possono riscontrarsi nelle fasce di popolazione più giovani, le quali sono più vulnerabili al potenziale neurotossico di questa sostanza. Si parla di riduzione del quoziente intellettivo e riduzione delle funzioni cognitive nei bambini fino ai 7 anni.

Il CONTAM afferma che le quantità di piombo riscontrabili negli alimenti implicano un basso o trascurabile rischio di effetti clinici importanti negli adulti ma afferma la necessità di proteggere sia i bambini che le donne incinte dall’esposizione a questo contaminante.

Quello che risulta è un effetto “a cascata”: una volta che le fasce di popolazione più vulnerabili sono protette dai potenziali danni neurologici del piombo, anche tutto il resto della popolazione può ritenersi sicura.

MIELE E PIOMBO: LEGGI IN MATERIA?

Nel tempo l’Unione Europea si è impegnata ad introdurre limiti sempre più stringenti per la rilevazione di metalli pesanti nel cibo.

Nel caso del miele, il Regolamento CE 2015/1005 del 25 giugno 2015 va proprio a modificare le leggi precedenti introducendo un limite massimo di piombo rilevabile nel miele, che prima non esisteva.

Questo limite è stato posto a 0,10 milligrammi/kg.

Per quanto riguarda il nostro paese, dal 1997 questa sostanza è oggetto di ricerca costante in quanto, proprio a partire da quell’anno, è stata inclusa nel Piano nazionale residui (PNR).

Secondo il sito del Ministero della Salute:

Il Sistema informativo “Piano Nazionale Residui” permette la raccolta e l’elaborazione dei dati di attuazione del Piano Nazionale Residui e delle informazioni che provengono dal territorio per la trasmissione alla Commissione Europea.

Questo significa che, oltre alle ricerche effettuate in ambito universitario, anche le autorità competenti in materia hanno costantemente monitorato la contaminazione del piombo e di tantissime altre sostanze contaminanti degli alimenti, e non solo.

MIELE E PIOMBO: ANALISI STORICA

Come abbiamo già detto il piombo ed i metalli pesanti non si degradano e vengono costantemente reimmessi nei cicli biologici.

In più gli studi effettuati sulla nostra penisola hanno dimostrato come piombo e metalli pesanti possano essere rilevati anche in zone considerate “meno inquinate”, anche se in tracce quasi insignificanti.

Non sempre è colpa nostra: i metalli pesanti sono naturalmente contenuti nel nostro ambiente, sebbene l’essere umano abbia il vizio di farne aumentare i livelli.

In più la loro presenza non è costante: a seconda dell’andamento delle stagioni i loro valori possono aumentare o diminuire. Quando le condizioni atmosferiche sono calde e secche, si ha una concentrazione maggiore, più bassa in altre situazioni meteorologiche.

Una cosa è certa: la quantità di piombo rilevata nel miele è diminuita dopo l’introduzione della vendita della benzina verde.

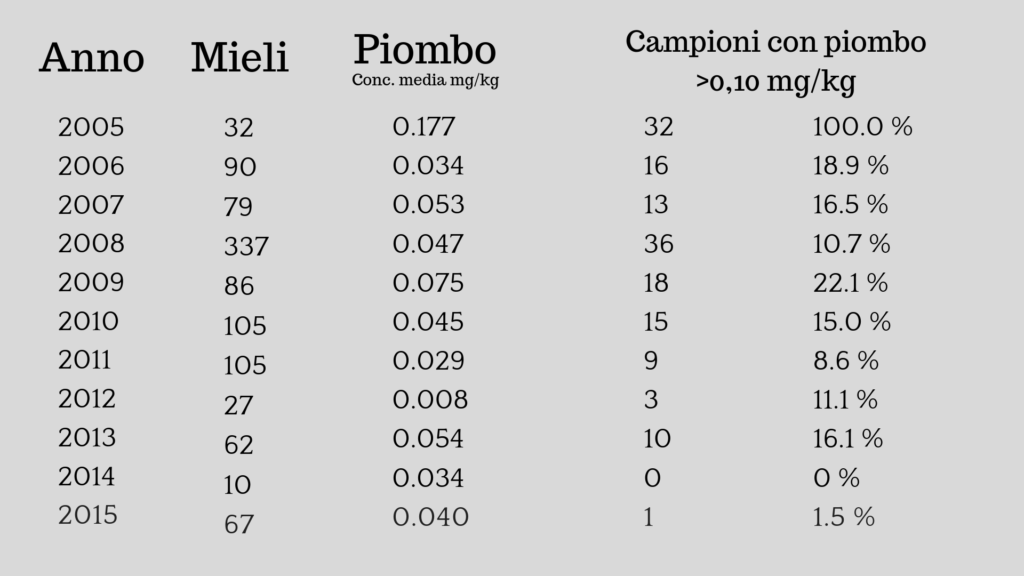

Guardiamo i dati delle concentrazioni medie di piombo nel miele nelle diverse regioni italiane dagli anni ‘80 fino al 2015.

La tabella è stata tratta dallo studio “Retrospective evaluation of lead contamination in honey from 2005 to present”, riportato in calce. Al suo interno potrete trovare tutti i riferimenti degli studi riportati.

Proviamo adesso a confrontare i suddetti dati medi con il limite fissato dal Regolamento CE, equivalente a 0,10 milligrammi/kg di miele.

Come potete vedere, se tutte queste rilevazioni fossero state fatte a seguito dell’entrata in vigore di questo limite massimo, molti mieli non sarebbero risultati idonei alla vendita.

Lo stesso problema lo si può riscontrare anche oggi, sebbene potete notare il trend di decrescita della concentrazione media del piombo, già a partire da metà anni ‘90.

AVVICINANDOCI AL PRESENTE

Lo stesso studio “Retrospective evaluation of lead contamination in honey from 2005 to present” approfondisce l’argomento riportando i dati della ricerca effettuata nelle province del nord-est italiano negli ultimi dieci anni.

I mieli esaminati in totale sono stati ben 995 e provenivano dalle province di Padova, Venezia, Vicenza, Verona, Treviso, Belluno, Rovigo, Udine, Trieste, Pordenone, Trento e Bolzano.

Guardiamo i risultati.

Come si può notare c’è un trend di decrescita in merito alla concentrazione mediana del piombo rilevato nei campioni di miele analizzati.

A parte qualche picco, di cui lo studio non riporta una specifica giustificazione, possiamo vedere come gli effettivi campioni di miele contenenti quantità di piombo superiori ai limiti di legge sono in numero costantemente minore.

CONCLUSIONI

Quando il limite di 0,10 milligrammi/kg venne introdotto col nuovo regolamento europeo, la comunità degli apicoltori e la ricerca scientifica in campo apistico ebbero paura. I risultati delle concentrazioni di piombo nel miele ampiamente documentati non sembrava dare una risposta favorevole. Si temeva infatti un bel colpo per la produzione di miele italiano.

Per questo tuttora vengono effettuate rilevazioni continue, sia da parte delle autorità che in forma di autocontrollo per gli apicoltori, in modo da verificare il rispetto della legge in tema di contaminanti del miele.

A maggior ragione questi controlli vengono effettuati da coloro che praticano apicoltura urbana, in quanto le aree cittadine e industrializzate hanno dimostrato di avere una maggiore influenza sulla qualità del prodotto finale.

Arnia top bar a marchio Beepod, sul tetto di un edificio di Milwakee (USA). By Bradley James – Own work, CC BY-SA 4.0.

Prima di scrivere questo articolo ho contattato ApicolturaUrbana.it e la Federazione Apicoltori Italiani. Quest’ultima in particolare segue il progetto “APINCITTA’ – Biomonitoraggio Alveari in Rete a Roma”.

Ad entrambe le organizzazioni ho chiesto se avessero potuto condividere con Vitamina Bee i risultati delle rilevazioni di metalli pesanti nei loro prodotti, o se avessero avuto documentazione in merito da poter divulgare attraverso il nostro sito.

Apicoltura Urbana ha affermato: “abbiamo partecipato in passato al bio-monitoraggio ma i dati non sono in nostro possesso ma sono di proprietà dell’università che li ha raccolti”.

La Federazione Apicoltori Italiani non ha risposto.

Tutto questo non diminuisce affatto la qualità del loro lavoro, anzi!

Va da sé che il miele prodotto lontano da zone altamente industrializzate e urbane abbia una concentrazione minore di determinati contaminanti, ma allo stesso tempo quello proveniente dalle arnie con vista San Pietro del progetto Apincittà (giusto per citarne uno!) è costantemente monitorato allo scopo di controllare e tenere al massimo la sua qualità.

Apprezzerei molto vostri commenti e domande su questo articolo! Usate il box dedicato ai commenti per farmi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al blog o alle nostre pagine Facebook, Twitter, YouTube ed Instagram per avere sempre aggiornamenti in tempo reale!

A presto!

Silvia

FONTI:

- Retrospective evaluation of lead contamination in honey from 2005 to present in northeastern Italy and future perspectives in the light of updated legislation

- Honey bees as bioindicators of environmental pollution

- Agents Classified by the IARC Monographs

- European Commission. 2015. Commission Regulation (EU) No 2015/1005 of 25 June 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of lead in certain foodstuffs. 2015 Jun 26. OJ EU L. 161:9–13.

- European Food Safety Authority. 2010. Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on Lead in Food. EFSA J. 8:1570.[151pp].

ELENCO DI PARTE DEGLI STUDI ITALIANI IN MERITO ALLE CONTAMINAZIONI DA METALLI PESANTI

- Apis mellifera ligustica, Spinola 1806 as bioindicator for detecting environmental contamination: a preliminary study of heavy metal pollution in Trieste, Italy

- Honey Bees (Apis mellifera, L.) as Active Samplers of Airborne Particulate Matter

- Essential and Toxic Elements in Honeys From a Region of Central Italy

- Risk Assessment of Heavy Metals and Pesticides in Honey From Sicily (Italy)

- Metals in Honeys from Different Areas of Southern Italy

- Biomonitoring with Honeybees of Heavy Metals and Pesticides in Nature Reserves of the Marche Region (Italy)

- Combination of beehive matrices analysis and ant biodiversity to study heavy metal pollution impact in a post-mining area (Sardinia, Italy)

- Heavy Metal (Hg, Cr, Cd, and Pb) Contamination in Urban Areas and Wildlife Reserves: Honeybees as Bioindicators

- Minor and trace elements in different honey types produced in Siena County (Italy)

- Honey bees as bioindicators of environmental pollution

- Honeybees and Their Products as Potential Bioindicators of Heavy Metals Contamination

- Investigation of the use of honey bees and honey bee products to assess heavy metals contamination

- Bees, honey, larvae and pollen in biomonitoring of atmospheric pollution

IMMAGINI:

Marco (Borgo Rufo)

Bellissimo articolo Silvia, anche questo sull’apicoltura urbana: tu e Luca in questo periodo mi state viziando…

Vi lascio fare e ringrazio di cuore! 😊

Silvia

Grazie mille Marco!

Notre-Dame e le api di Parigi - Vitamina Bee - Miele e dintorni

[…] ne ho già parlato nell’articolo “Miele e Piombo”: le api, attraverso il volo e l’attività di bottinatura, raccolgono le sostanze depositate […]

FRANCESCO

Ciao Silvia.

A Paderno Dugnano (MI), come Circolo Legambiente, dal 2020 abbiamo intrapreso un progetto di produzione e analisi del miele locale (millefiori/robinia), grazie a una coppia di apicoltori professionisti.

Risultato:

Nichel mg/kg 0,04

Rame mg/kg 0,28

Cromo mg/kg 0,006

Piombo mg/kg 0,05

Ferro mg/kg 5,8

Zinco mg/kg 1,1

Tiziana

Salve, ho letto il suo articolo con la massima attenzione.

Io sono una grande consumatrice di miele, circa un chilo al mese mettendone un bel cucchiaio nella tazza del latte ogni mattina!

Faccio così da quando ho memoria e sono cresciuta con l’idea che il miele biologico è sempre buono in quanto le api muoiono se assumono sostanze pericolose e inquinanti anche in piccolissime quantità.

Il miele che acquisto da anni è di produzione biologica prodotto nelle colline della mia zona in Basilicata.

Ora le chiedo se è davvero così salutare la mia abitudine oppure devo cambiare perché rischio di assumere troppe sostanze inquinanti?

Silvia

Ciao Tiziana, la funzione di questo articolo è di informarvi sulle ricerche fatte in merito alla questione trattata, non di spaventarvi e di farvi smettere di mangiare il miele 🙂

Grazie, Silvia

Il declino delle api selvatiche - Vitamina Bee - Miele e dintorni

[…] da metalli pesanti, da pesticidi, le patologie e lo sfruttamento del suolo sono fattori di stress di primaria […]